قراءة في كتاب "قيامات النزوح الشعر الوثائقي والنقد الثقافي"

06Oct

أمينة دعاء فنغور/ الجزائر.

-بطاقة تعريف بالكتاب:

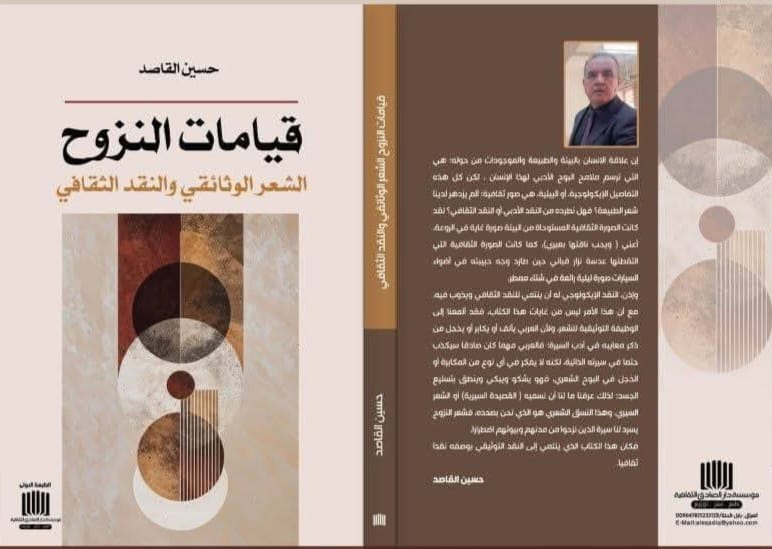

المؤَلَّف: قيامات النزوح الشعر الوثائقي والنقد الثقافي.

المؤَلِّف: حسين القاصد.

دار النشر: مؤسَّسة دار الصادق الثقافيَّة (طبع-نشر-توزيع).

مكان النشر: العراق. الطبعة: الأولى. السنة: 2025م. عدد الصفحات: 255.-وصف الكتاب:

1/-الغلاف:

تسيطر على غلاف الكتاب الألوان الترابية بداية بالواجهة التي يغزوها "البني الباستال": الموحي بالهدوء، الترقب، (السكون/اللا حركة)، الحيرة، والميول للحياد والإنفراد/اللا انتماء، و"البني الغامق": الذي يشبه لون التراب خاصة المبتل بالسوائل والماء كالبِرَك الطينية التي عادة ما نراها في الأراضي الخالية الواسعة أو في الطرقات الفاسدة الغير معبدة، بعدهما بدرجة أقل "الرمادي الفاتح المختلط باللبني الفاتح": الذي يشبه لون الجبال والحجارة والغبار وهما لونين حياديين أيضا يوحيان بالتفرد/اللا انتماء لأي مجموعة لونية، يليهما بدرجات قليلة ألوان ثانوية "كالبني المصفر والبني المحمر": الذين يشبهان لون أتربة الأرض العادية ولون الخيَم والموحيان بتحول الزمن وبالتحرك من مكان إلى آخر، ثم بدرجة قليلة جدا "البني المسوَد": الذي يشبه لون تراب الأرض ليلا الموحي بنوع من الغموض، والتستر، والسوداوية، وتتوزع هذه الألوان الثانوية على أشكال هندسية محددة: كالمستطيلين المتقابلين على خط محوري يعكسهما بالتساوي ويكررهما رغم اللون المختلف مما يدل على الانقسام والتشتت المتكرر، تتوسطهما دوائر متفاوتة الأحجام متداخلة ومتقاطعة بين بعضها والموحية باللا بداية واللا نهاية في حركة دائمة وترحال بين الأمكنة على هذا الكوكب (بين المستطيل البني المحمر والمستطيل البني المصفر) كما تدل على السوداوية واللا جدوى، يعلو واجهة الكتاب عنوانه الذي كتب ب" الأسود" الغامض والحيادي، و"البني المصفر" الذي يشبه لون تراب الأرض ولون الصحراء ولون طلوع وغروب الشمس، وفي خلفية الغلاف كلمة للمؤلِّف، عموما بإمكاننا القول أن ألوان هذا الغلاف كلها الترابية والحيادية تشبه جدا ألوان الأفلام الوثائقية فكانت منسجمة ومتناسقة مع غرض الكتاب.

2/-العنوان:

كتب عنوان الكتاب "قيامات النزوح الشعر الوثائقي والنقد الثقافي" بخط أسود كبير خشن موحٍ بالغموض للفت انتباه القاريء واكتمل بخط بني مصفر خشن لكنه أقل كبرا ليثير فضوله ويفتح خياله عن ما يمكن أن يكون فيه، وجاء جملة إسمية قصيرة دالة على الصرامة العلمية ومحددة لزاوية البحث.

3/-الهيكل العام للكتاب:

يتكون من 255 صفحة، يفتتح بإهداء الكاتب الذي جاء مقطعا من قصيدته، يليه الشكر، وكلمة إفتتاحية، بعدها مقدمة الكتاب، ثم يبدأ متن الكتاب إلى غاية خاتمته وانتهاء بقائمة المصادر والمراجع.

-قراءة في الكتاب:

لا شك أن كل من يصطدم بعنوان كعنوان الكتاب الذي بين أيدينا: "قيامات النزوح الشعر الوثائقي والنقد الثقافي" ستصيبه دهشة ممزوجة بالفضول والإعجاب المُحيِّر في الآن ذاته!، متسائلا عن ما يوجد في بطنه من زاد معرفي مختلف.

اختار "حسين القاصد" وضع خط بداية الكتاب من نفسه، من خلال بيته الشِّعري في المقدمة الذي يقول:

في البيتِ ظلٌّ جسمُهُ مفقودُ اشتقتُ لي جدًا متى سأعودُ.

وأحسب الكاتب يوضح إحساسه التام والصادق بموضوع الكتاب من خلال ما عاناه في حياته من عدم امتلاك بيت ولا حتى امتلاكه لأجرة عودته إلى سكنه المؤقت ذات زمن مضى، وهذا سبب كتابته لبيته الذي هو مطلع قصيدة له في تسعينيات القرن الماضي.

النزوح كما قال الكاتب هو: "الإنتقال المدجج بكل أسلحة العودة" ولتوضيح ذلك سار بنا من أول هجرة في تاريخ العرب إلى غاية وقتنا الحالي موضحا الفرق بين: النزوح (حديثا)/الهجرة(قديما) المأمولة بالعودة، الهروب (الذي بلا أدنى أمل بالعودة)، وقبل الولوج إلى هذا كله نجد أن الكاتب وضح لنا العلاقة بين النقد الثقافي والإيكولوجيا (النقد البيئي) الذي يعد جزءا لا يتجزأ منه وبين الشِّعر السيري!،

فالعربي (قديما وحديثا) لايمكنه أن يكتب جوانبه الناقصة أو المشوهة أو يبث مخاوفه وأحزانه في (أدب السيرة) بل يكتب ما يجعله بطلا، فحلا، شجاعا فقط، بينما يبث أحزانه ونواقصه وضعفه ورحلاته وبيئته في الشعر، فالشِّعر هو الشاهد الوثائقي/الوثيقة الحاملة لكل انكساراته وأبعاده النفسية والثقافية والتاريخية التي قد لا نجدها في كتب التاريخ وهذا سبب اعتماد الكاتب في دراسته على الشِّعر الوثائقي، ولعل أول هجرة عرفها العرب نجدها عند شعراء المعلقات (كالذي هاجر طلبا للثأر)، والصعاليك (كالذي هاجر لأن دمه مهدور)، وفي عهد الرسول صلى الله عليه وسلّم هاجر المسلمون إلى أرض الحبشة طلبا للجوء المؤقت والعودة حين يحين الوقت المناسب لذلك، بينما في عصر الأندلس شهد المسلمون هروبا من البطش بلا أدنى أمل بالعودة، وصولا إلى العصر الحديث مع احتلال البلدان الأجنبية للبلدان العربية الذي عرف فيه العرب "المنفى" و"التهجير" الذين كانا بمثابة عقوبتين من يتجاوزهما مهدد بالموت، أما بالنسبة للعصر المعاصر فلعل أبرز نزوح هو: "نزوح الفلسطينيين" بسبب الحرب الفلسطينية-الصهونية ونزوح الهاربين من المنظمات الإرهابية المُسلطة عليهم كتنظيم دا.... عش.

ذكر لنا الكاتب بعض التجارب الشعرية التي ذاب فيها الشعراء المعاصرون في حوادث هجرة تاريخية مستخدمين نسقي (الإستدعاء) و(التعويض)، ولأن المسلمين يقتدون برسولهم الأكرم وبحوادثه نجد الشاعر: "أ. د. يوسف وغليسي" يذوِّت نفسه في حادثة (جعفر بن أبي طالب) مع ملك الحبشة (النجاشي) في عمله المسرحي: "تغريبة جعفر الطيار" الذي وقف الكاتب عند أهم دلالاته الثقافية.

لقد كان لشعر (شعراء النزوح) القسم الأكبر في هذا الكتاب، وخاصة الشعراء العراقيون الذين نزحوا مع أهاليهم من مدنهم التي استولت عليها دا... عش مثل: زينل الصوفي، سعد شفان، سعد محمد، ومحمد السُّوَيْدي، والمشترك بين هؤلاء ببساطة هي: (الخيمة) تلك الوطن الصغير المتنقل معهم في نزوحهم من وطنهم الأصلي، فزينل يصفها ب"خيمة خمس نجوم" في كوميديا مأساة كما يصفها صاحب الكتاب والتي تنتمي للواقعية الثقافية/الواقعية السائلة، وسعد يُعنوِن مجموعته الشعرية ب"خيمة ١٣".نلمح عدة نزعات في أشعارهم مثل:

١/- النزعة السوداوية:

مثل قول الشاعر (زينل الصوفي): المهجّرُ أرادَ أن يبتسمَ، لم يجِد شفتَيْه.. لماذا الشفاه إذا الهمُ ضِحْكي.. وقول الشاعر(سعد شفان): أنا النازِحُ سعدوحياتِي لا معنَى لها على ما يبدُو

٢/- النزعة الوجودية:

مثل قول الشاعر (سعد محمد): قلقي النفورُ عن الخرائطِ كلِّهاقلقي اقترابِي من صفاتِ نشيديقلقي كأحلامِي أذابَ حقيقتيفأنا كبرتُ وتهتُ في التجريدِ

٣/- النزعة الوطنية:

مثل قول الشاعر (محمد السُّوَيْدِي):وقُل ربِّ استجِبْ لِدُعاء أُمِّيإلى أمّ المُدِن (الشِّرْقاط)

٤/- النزعة الدينية: مثل قول الشاعر: ...

وتلقَّى من ربِّهِ كلماتٍ قبلماَ كانَ مُدرجًا في السَّماءِ.

٥/- النزعة الواقعية:

مثل قول الشاعر (سعد شفان):يقترفُ أخي خطأ كبيراحينَ يُقارِنُ نفسه بطفلٍ آخرَيشترك شعراء النزوح العراقيون في نزعاتهم لكنهم يختلفون في نظرتهم للنزوح، ف(سعد شفان) مثلا الذي هو من (أقلية إيزيدية) يعتبر سبب نزوحهم هو ديانتهم، غير أن التنظيم الدا... عشي لم يكن عدوا للإيزيديين فحسب بل عدوا للعرب كلهم.ولم ينس الكاتب ذكر مأساة العراق في شبابها -حوالي 2300 شاب مدني- في حادثة (سبايكر) الذين نزحوا وظنوا خيرا بوجهتهم ليلاقوا الذبح فينزحوا بعدها للسماء مباشرة رحمة الله عليهم جميعا.كما ذكر الكاتب (شعراء النزوح الفلسطينيون) متخذا من "محمود درويش" أنموذجا من خلال ما يرويه عن تفاصيل بيوت النازحين في شعره، أيضا ذكر (نزوح الكويتيين) والذي عبرت عنه الشاعرة الكويتية "سعاد الصباح" ببرقياتها المفجوعة تارة والمفتخرة تارة أخرى، لينتهي الكتاب بصرخة مؤلفه "حسين القاصد" في قصيدته: (يا عالمَ الشعْر) ثم بخاتمة متمثلة في بيت شعري واحد له كاف وواف إذ يقول:

وقطارُ أوطاني بقرب محطتي يا ليلُ أين تسافرُ الأوطانُ

من خلال هذا الكتاب نرصد كيف كان الشِّعر بمثابة عَيْنٍ على ظاهرة النزوح عبر العصور، فكان كالمصور المتتبع لمَشاهد متفرقة من حياة النازحين وبيئتهم وثقافتهم، وكان الموثِّق لكل ما عاشوه من معاناة وحزن ونقص وعجز وتوتر واستبداد وظلم، وكان وعاء سِيَرهم وسَيْرِهم وقصصهم.لغة الكتاب: بسيطة سليمة مفهومة والأهم أنها علمية وحازمة.

-أخيرا:

لقد وضع كتاب: "قيامات النزوح الشعر الوثائقي والنقد الثقافي" أساسا متينا وفريدا لشعر النزوح، كما اصطبغ بهوية عراقية لافتة في جزء كبير منه، وشكل مؤلفا جديدا مميزا وربما وحيدا من حيث موضوعه الذي لم أجد مؤلفا آخر يشبهه في عصرنا المعاصر -وإن وجد فهو ليس بهذا الزخم الشعري- ما عدا دراسات قليلة شبه معدومة.

تعليقات